Ringvorlesung: Was ist normal?

Ringvorlesung: Was ist normal?

Mit „Heimat“ und „Resilienz“ standen zwei brisante Themen am Beginn der Reihe. Dem Tabuthema „Gewalt gegen Frauen“ widmet sich am 15. April die dritte der sieben Veranstaltungen.

Zum Start der öffentlichen Ringvorlesung „Was ist normal?“ an der Hochschule Mittweida (HSMW) am 18. März gab Professor Gunter Süß zunächst eine kurze Einführung ins Thema der Reihe: den Normalitätsbegriff als gesellschaftlichen Konsens über Werte und Verhaltensweisen, die als selbstverständlich gelten. „Normalität“ könne sowohl ein- als auch ausschließend wirken und variiere je nach sozialen und kulturellen Faktoren. Süß bezog sich auf den Literaturwissenschaftler Jürgen Link: Er unterscheidet zwischen einem strikten Protonormalismus, der feste Grenzen setzt und sanktioniert, und einem Flexibilitätsnormalismus, der Normen durch Beobachtung und Daten anpasst.

Professor Gunter Süß ist Studienleiter am Institut für Kompetenz, Kommunikation und Sprachen (IKKS) der HSMW, das die Ringvorlesung für Hochschulmitglieder und Bürger:innen organisiert. Bis 24. Juni setzen sich in insgesamt sieben Veranstaltungen im Ludwig-Hilmer-Bau Expert:innen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen mit „Normalität“ auseinander und beleuchten sie aus unterschiedlichen Perspektiven.

„Das ist so ein warmes Heimatgefühl“

Unter dieser Überschrift machte Henriette Rodemerk vom Else-Frenkel-Brunswik-Institut der Universität Leipzig den inhaltlichen Auftakt. In ihrem Vortrag erklärte sie, wie das soziale Verständnis von „Normalität“ mit der eigenen Identität verknüpft ist. Sie zeigte auf, dass Gruppen ihre eigenen Vorstellungen davon haben, was als „normal“ gilt, und dass diese Vorstellungen Einfluss darauf haben, wie offen oder ablehnend sie gegenüber bestimmten Unterschieden sind. Anhand theoretischer Grundlagen und ihrer eigenen empirischen Forschung veranschaulichte Rodemerk, welche Informationen, Erwartungen und Vorurteile in unserer Gesellschaft vorherrschen – und was sie über unser Zusammenleben aussagen.

Zusammengefasst machte Rodemerk deutlich, dass Normalität keineswegs als eine feste Größe betrachtet werden könne, sondern vielmehr ein dynamisches, sozial konstruiertes Konzept darstellt. Sie entstehe innerhalb von Gruppen durch gemeinsame Werte und Überzeugungen und diene als Orientierung für individuelles und kollektives Handeln. Gleichzeitig könne sie aber auch ausgrenzend wirken, indem sie bestimmte Abweichungen als „unnormal“ kennzeichnet.

Die Wissenschaftlerin unterstrich, dass Normalitätsvorstellungen einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie Gesellschaften mit Vielfalt und Wandel umgehen. Ihre Studien zeigten, dass diese Vorstellungen nicht nur unser Selbstbild prägen, sondern auch gesellschaftliche Erwartungen und Vorurteile verstärken oder durchbrechen können. Letztlich sei Normalität also kein universelles Prinzip, sondern ein flexibles und wandelbares Konstrukt, das gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen unterliegt.

„Mit Resilienz Belastungskrisen trotzen?“

In der zweiten Veranstaltung am 1. April sprach Professorin Karina Becker über die wachsende Bedeutung des Resilienzbegriffs in der modernen Arbeitswelt. Becker ist Professorin für Sozialpolitik und Soziale Arbeit an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach. Resilienz beschreibt die menschliche Fähigkeit, sich an geänderte Umstände anzupassen. Beckers Analyse: Das Resilienzkonzept sei weit mehr als nur ein individuelles Handlungsideal – es spiegle gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen wider, die Krisenbewältigung zunehmend zur individuellen Verantwortung erklären.

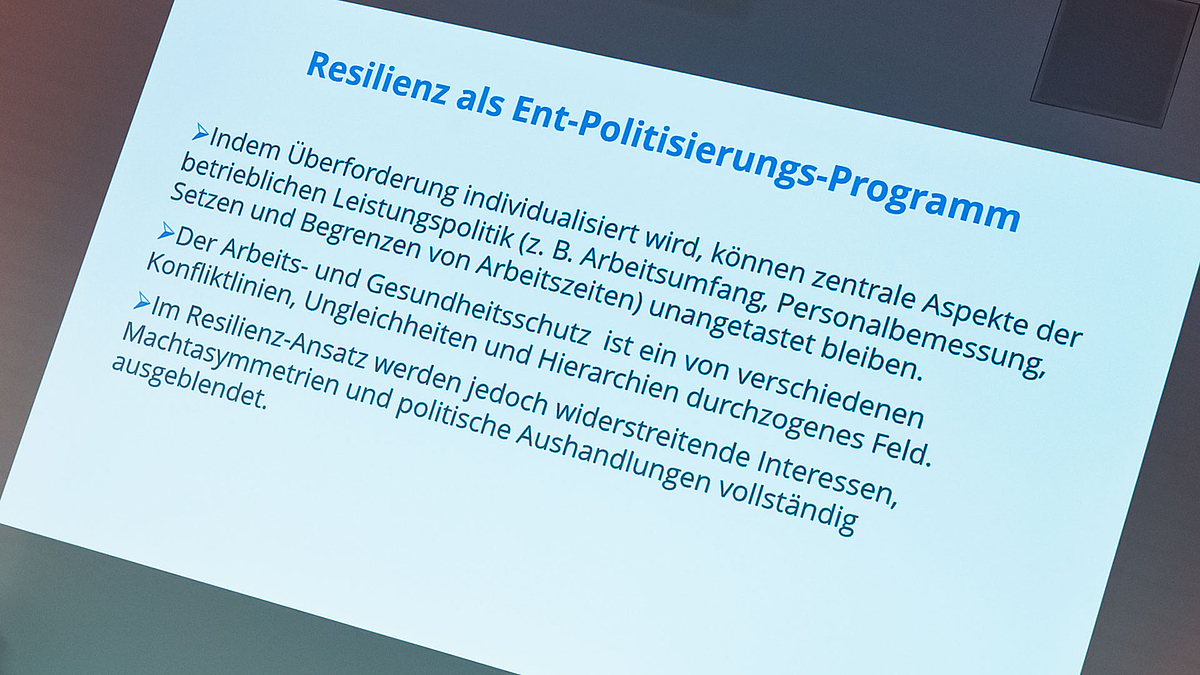

Resilienz werde häufig als Lösung für vielfältige Herausforderungen angepriesen, sei es in der individuellen Lebensbewältigung oder auf gesellschaftlicher Ebene. Dabei sei das Konzept eng mit dem Begriff der Krise verbunden: Es suggeriere, dass Krisensituationen ohne gesamtgesellschaftliche Veränderungen überstanden werden können. Diese Perspektive berge jedoch die Gefahr, dass strukturelle Probleme individualisiert und systemische Ursachen ausgeblendet werden.

Ein zentrales Argument von Karina Becker betraf die Verschiebung im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz: Während der Schutz der physischen Gesundheit im Rahmen wohlfahrtsstaatlicher Maßnahmen weitgehend reguliert sei, gestalte sich der Umgang mit psychischen Belastungen schwieriger. Der steigende Zeit- und Leistungsdruck sei kaum objektiv messbar, und es gebe bislang keine allgemein akzeptierten Methoden oder gesetzlichen Regelwerke zur Minimierung psychischer Belastungen.

Becker problematisierte in diesem Zusammenhang den zunehmenden Rückgriff von Unternehmen auf den Resilienzansatz im betrieblichen Gesundheitsmanagement, der verhaltenspräventiven Maßnahmen, wie etwa Gesundheitstagen und Entspannungskursen, den Vorzug gegenüber verhältnispräventiven gibt, die auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen selbst zielen. Dadurch verlagere sich die Verantwortung für die Bewältigung von Belastungen zunehmend auf die Beschäftigten selbst. Dies erläuterte sie eindrücklich am Beispiel des Gesundheitswesens in Deutschland. Infolge der Vermarktwirtschaftlichung von Kliniken laste ein hoher Druck auf den Beschäftigten. Ein Rückgriff auf individuelle Resilienztrainings könne hier die Botschaft senden: „Wem die Anpassung an eine sich stetig verändernde Umwelt mit steigenden Anforderungen nicht gelingt, ist nicht resilient, weil er/sie es versäumt hat, sich darum zu kümmern, dass sie/er es wird und bleibt.“

Am 15. April heißt das Thema „Zwischen Normalität und Tabu: die unsichtbare Gewalt gegen Frauen“. Professor Heinz-Jürgen Voß von der Hochschule Merseburg präsentiert Ergebnisse der „Viktimisierungsstudie Sachsen“ zum Ausmaß und zu Auswirkungen häuslicher, sexualisierter Gewalt und Stalking.

Alle Informationen zu den Vorträgen und Vortragenden der öffentlichen Ringvorlesung